教育講演4

奈良県立医科大学附属病院 安藤 英次

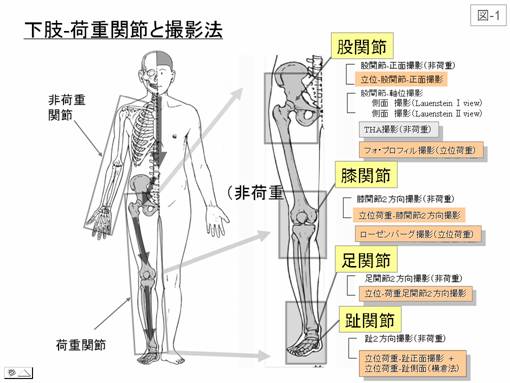

従来の下肢撮影法は、外傷時にX線撮影台での臥位を中心とした撮影法であった。しかし荷重関節である下肢撮影は、加齢や外傷後の変形性疾患などに対して荷重撮影よる診断が必要となった。そこで立位による荷重撮影法が臨床現場では依頼されるようになった。下肢撮影は、X線解剖だけでなく荷重時における関節の機能解剖を知ることが必要となる。今回は下肢撮影として股関節と膝関節の機能解剖からみた撮影法について解説する。

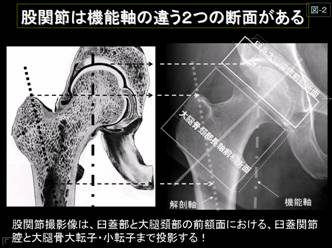

股関節撮影法は、乳幼児時期に先天性股関節脱臼のX線検診における小児股関節撮影法があり、成人から老年までの股関節の変性を観察する撮影法までの2つの撮影法がある。特に変形股関節症の末期股関節症まで進行すると徐痛と機能再建を目的として人工股関節置換(以下THAと略記)が適応される。その人工関節手術件数は、近年増加傾向し、約10年間でおよそ2倍に増えている傾向にある。そのためTHA撮影として3つ目の撮影法があればよいと考える。このTHA撮影法については、機能解剖と術後患者が容易な撮影肢位について考慮した撮影法を解説する。

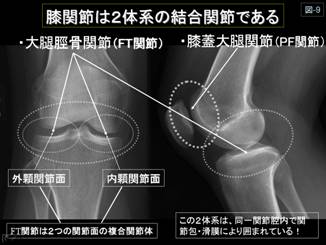

膝関節撮影法は、人体最大の荷重関節で過酷な関節であるにも関わらず、股関節と同様に臥位が中心であった。しかし荷重関節の診断は、半月板や軟骨の変性を観察することが必要である。そこで関節機能である「転がり」と「辷り」の複合運動を考慮した撮影肢位としてローゼンバーグ撮影について解説する。

今回の講演で、下肢撮影の難易度を知るのではなく、Ⅹ線学的な機能解剖を理解した撮影肢位と患者に優しい撮影肢位を、臨床現場で生かして頂けばありがたいと思います。